Bi Jijun Gin

此研究旨在探索電影產業從業者的性別比例懸殊的現象及大眾認知。大眾對性別的認知及性別刻板印象的形成深受媒體呈現的影響。媒體對幕前幕後女性電影業從業者的呈現,也會影響和塑造大眾對這一群體的認知。數據顯示,由1998年到2020年,從事電影幕後工作的女性占總從業者的比例有小幅上升,由17%上升到了23%。同時,這些女性從業者所擔任的職位也影響著電影中的性別呈現。由女性擔任製作人或由女性編劇參與創作的電影往往會塑造出更立體、更令人尊重的女性角色,電影的題材和內容也更加豐富多元。此外,若女性在電影項目中有招聘上的決策權,那麼這些項目的女性員工比例也會較高。在此次分享中,研究者主要介紹了他的研究中“大眾對電影業從業者性別比例的印象”這部分的數據。通過調查問卷的方式,研究者收集了100 份大學生的回覆。所有的參與者都高估了女性在電影行業的參與率,其中57%的參與者認為女性占到所有電影從業者的一半及以上。這個結果顯示,大學生群體對電影業的性別不均現狀沒有準確的認識。不準確的認知會令公眾意識不到推動電影業性別平等之迫切性;因此,這一結果亦彰顯了在大學建立聚焦女性的電影社團、進行公眾教育之必要。而在電影業內部,如要改變“男性主導”的產業現狀,則需讓更多女性擔任更有話語權的角色,從而帶來從校園到業界、從幕後到幕前、從招聘到創作內容方方面面的改變。

Brandon Leung

美國男/女子職業籃球聯賽(NBA/WNBA)是在全球範圍內廣受歡迎的運動賽事,相關的觀眾研究卻很稀缺。在職業籃球領域存在巨大性別薪資差異,數據顯示,在2020年,男性明星球員的薪水是同等成績女球員的178倍。此外,研究者注意到在香港,人們對NBA賽事的關注遠多於對WNBA賽事的關注。因此,研究者將性別視角引入籃球運動的觀眾研究中,比較香港觀眾對不同性別的職業籃球運動員的態度。此次分享中,他提出了三個關於女子籃球及WNBA的假設:1、觀眾傾向於低估女子籃球的價值,主要原因包括人們對女性體力和運動天賦的刻板印象;2、觀眾對籃球行業的關注度主要取決於相應的市場營銷是否有效;3、觀眾認為在捍衛女性籃球運動員權利、促進性別平等及行業發展方面,籃球協會(WNBA)應該承擔全部責任。

此研究採用了一對一訪談的方法,受訪者包括五位女性和五位男性,他們均有一定的籃球相關經驗(例如:上過籃球課、現為籃球隊隊員等)。訪談時長約45分鐘,在訪談開始前,受訪者需接受與NBA及WNBA有關的測試,以熟悉訪談話題。研究結果顯示,受訪者均認為WNBA的運動員具有足夠的體力及專業能力從事職業籃球,她們在比賽中付出的努力及展露的決心值得尊敬。關於市場營銷,受訪者認為相關的產品及服務可以增加運動員的曝光度,好的營銷策略會增加大眾對籃球運動的關注度。最後,受訪者認為籃球協會應該承擔起推動產業內性別平等的責任,因為它們擁有大量的資源和影響力去做這件事;此外,推動性別平等不止能使女性籃球運動員受益,亦將對整個籃球產業產生長遠的積極影響。

CHUNG Piu Yung

本研究旨在比較荷蘭和香港兩地不同的教育系統會導致怎樣性別化的教育結果。荷蘭的教育模式偏向問題導向式學習(Problem-based learning/PBL),以學生為中心,著重培養學生解決實際問題的能力。PBL通常以小組合作的形式進行,在這個過程中,學生能夠主動思考,自由表達自己的想法,培養人際溝通的技巧。香港的教育模式則更偏向傳統,以老師的講授為主,學生的角色較為被動;這可能是因為在香港人們更看重學生的考試成績。過往研究顯示,在傳統的教育模式下,女學生的學業表現不及男學生。同時,有研究表明,PBL有助于建構更加包容和平等的學習環境,這可能會促進女學生的學業表現。此研究計劃使用量化的研究方法以達成以下三個研究目標:一、比較荷蘭和香港兩地男女學生的學習結果會否有顯著差異;二、比較在荷蘭和香港參與“問題導向學習”教育項目的學生在學業上是否有性別差異;三、探索荷蘭和香港獨特的文化及社會因素會否影響“問題導向學習”式教育促進性別平等的效果。此研究的結果將揭示荷蘭和香港的學生在學習成績、專業選擇及職業規劃上是否有相似或不同的性別化範式,亦期望對兩地的教育政策制定者及教育者有所啟發。

TING Pak To, Parco

“LGBT+”泛指異性戀之外的性/別少數群體。這一標籤有著接納和連結性/別少數群體的積極意義,但這個標籤的廣泛應用也可能加深人們對這些群體的刻板印象——亦包括性/別少數人士對自身所屬群體的刻板印象。而這些刻板印象對性/別少數群體的身份建構可能產生複雜的影響,例如導致性/別少數群體的社會地位下降、個人獨特感的喪失及個人目標及價值的重塑等。因此,本項研究試圖探究“LGBT+”的標籤如何影響性/別少數群體的身份構建過程。

此研究將採用半結構式訪談收集數據,計劃採訪15位20歲以上、生長於香港、對個人性/別認同或表達有深刻理解的“LGBT+”人士。目前已邀請兩位受訪者參與初步研究,證實研究計劃採用的訪談方式是有效可行的。初步的研究結果顯示,“LGBT+”的標籤有助於性/別少數人士理解自己的性/別認同,例如,一位雙性戀的女性受訪者提到她“很感激這一標籤的存在,否則不知該如何看待自己”。這一研究發現展示了“LGBT+”標籤對性/別少數人士身份認同的積極意義,有別於大部分以往研究的發現。關於刻板印象,一位雙性戀受訪者表示,作為“LGBT+”的一員,不止要面對“LGBT+”社群外的對性/別少數群體的刻板印象(例如:雙性戀更淫蕩),亦要面對“LGBT+”內部細分群體對彼此的刻板印象(例如:只交往過女/男朋友則不是雙性戀)。然而,儘管受訪者承認性/別少數群體和置於他們身上的標籤互相影響,當被問到“LGBT+”這一標籤是否影響她個人的身份建構過程時,受訪者的回答是否定的。研究者認為部分受訪者或許無法意識到外部標籤與個人認同之間的連繫或交互作用,因此在之後收集數據的過程中,在這一面向需要詢問更具體的問題及對受訪者的回答做出更精準的判斷。

Li Yeuk Lam Blue

LIHKG連登是香港最熱門的網上社群之一,該平台以其反對女權主義、環保主義等左翼思想的氛圍聞名。未經同意散佈私密影像(NCII)是一種基於影像、隨著網絡發展而愈發普遍的性暴力行為。2021年,香港《刑事罪行條例》中增添了關於“窺淫、非法拍攝或(威脅)散佈他人私密影像”的相關條例,由同年10月開始實施。連登平台亦設有投訴NCII的途徑。然而,據本地NGO風雨蘭2023年的調查,連登是香港對“移除未經同意私密影像的要求”反應最為消極的網絡平台之一。基於以上背景,此研究旨在一、檢驗連登用戶在論壇討論中用以維持其厭女文化的模式;二、通過話語分析,揭示NCII受害者所遭受了一系列惡意對待(個人信息起底、網絡性騷擾等);三、推動司法完善及更有效的干預策略,為受害者提供支持。

此研究選取了連登平台上的兩個NCII案例,針對討論頁面中的用戶留言進行批判性話語分析,並將其中的厭女留言歸為六大類:蕩婦羞辱、身材羞辱、責備受害者、讚揚男性施害者/參與者、性暴力及其他傷害受害者行為。初步分析顯示,連登用戶常使用研究者提出的前三類留言來貶低女性受害者的身體,責備受害者同意影像,並認為她們同意影像則應預料到這些視頻/照片會被發佈。此外,研究者在留言區觀察到明顯的男性連結。連登男性用戶對影像中男性參與者或表以同情,或認為男當事人具有性魅力/是獵獲性資源的贏家。同時,研究者還觀察到許多對女性受害者進行性騷擾或打探受害者個人信息的留言。不過,研究者所選取的評論未能涵蓋針對這兩起案例的談論裡最惡劣、最粗魯的留言,因為相關討論在研究進行時已被刪除。這使得本研究的材料全面性有一定局限。

HUANG Minyan

酷兒閱讀(Queer Reading)如同捉迷藏(Hide-and-Seek)。文學作品中具有酷兒性的部分不總是顯而易見,它們往往是模糊、隱晦的,需要讀者仔細閱讀才得以辨認。自1990年代,酷兒理論在全球範圍逐漸傳播,亦在與華語文化的交互作用中逐漸實現了本地化。近30年間,華語世界產出了不少具有酷兒性的文學作品及聚焦酷兒理論的學術著作。此研究採用酷兒華語語系的框架,著眼於1990年代的中國文學。此時的中國處於已經歷了80年代女權主義思想的引介與傳播,但仍未進入21世紀網絡世代酷兒思想廣泛傳播的承接階段。研究者選擇了出生於北京的女作家陳染的作品爲閱讀文本,意圖探索這一階段中國本土的寫作中是否已有具有酷兒性的作品。陳染活躍於80年代末及90年代的中國文壇,以其私密、挑戰傳統的寫作主題,獨特離奇的寫作手法聞名。研究者意圖通過酷兒理論重讀這些90年代的文本,對文本中的酷兒意涵進行再詮釋,重新理解女性作家在當時中國文壇的位置,並挑戰重寫由男性主導、異性戀霸權的以及以漢文化為中心的文學史話語。

研究者分享了她的初步閱讀發現。陳染提出了“超性別寫作意識”的概念,認為同性間更具默契、更易相互理解,在寫作中盡力書寫非傳統的女性角色及女性間的關係。然而,陳染宣稱自己不追求也無意宣揚同性愛。這些論述在研究者看來具有一定程度但不充分的酷兒意識。陳染的小說作品展露出更豐富的酷兒性。例如,她曾創作了一個癲狂的女同性戀角色,但並不像許多西方作品的處理,將父權社會壓迫外化為癲狂,最終又將癲狂的後果導向角色自身。陳染筆下的這一角色將暴力導向外部,殺害了男性出租車司機。陳染作品中的另一特點是對親緣關係的酷兒化。她常在作品中描繪(類)母女關係,不論這些女性角色間是否有血緣關係,並將對女性間的同性情慾書寫融入其中。這樣複雜的關係不能僅由弗洛伊德的俄狄浦斯/厄勒克特拉情結理論來解釋,而需要更酷兒化的理解。基於以上分析,研究者認為中國文學裡的酷兒創作仍然等待更多的發現、閱讀、命名和研究。

撰文:TANG Xiaolei Anita

SHEN Shiting同學以極具中國市場吸引力的幾部典型婚戀主題電視劇為文本,探究出軌妻子形象的變遷,她們從以家庭為導向的純良母性形象到更為獨立、更以自我為中心甚至勇於復讎的現代女性形象,反射出中國社會文化環境及性別意識形態的微妙改變。

YANG Siman同學研究了中國耽美小說在嚴格審查制度下的夾縫生存。 一方面論述審查制度作為建構話語、堅持主流文化的政治導向、審美導向的重要前提,另一方面通過訪談挖掘民間自發性的協商與應對策略。

LIANG Yufu同學從中國仙俠電視劇中的女主角切入對現代中國構建的女性氣質的分析。 她認為這類劇作中的女性角色因擁有等同或超出男性角色的體能而擁有更大自主權,並打破了傳統社會女性要麼獨身要麼脫單的二分法人生發展模式,這些都在一定程度上違背了傳統對女性氣質的定義。

QIAN Xiaoxuan同學展開對中國深圳女性醫師家庭抱負和職業抱負之間選擇的定性研究,發現職業女性醫師的家庭責任期待是社會性別化建構的結果,即便家務外包成為一種替代性選擇時,傳統的性別分工模式依然不變,這些女性醫師 會從生活滿意度、社交關係中將其合理化,從新自由主義女權主義的壓迫轉化為自我選擇。

ZHANG Yue同學探討了女性轉碼的動力及在工作場域面對的性別實踐。 作為一種通往獨立和自由的手段,碼農是部分女性積極的就業選擇,但即便擁有了技術框架下傳統意義上的『無性別』身份,她們仍會面對性別化的質疑,甚至性騷擾。

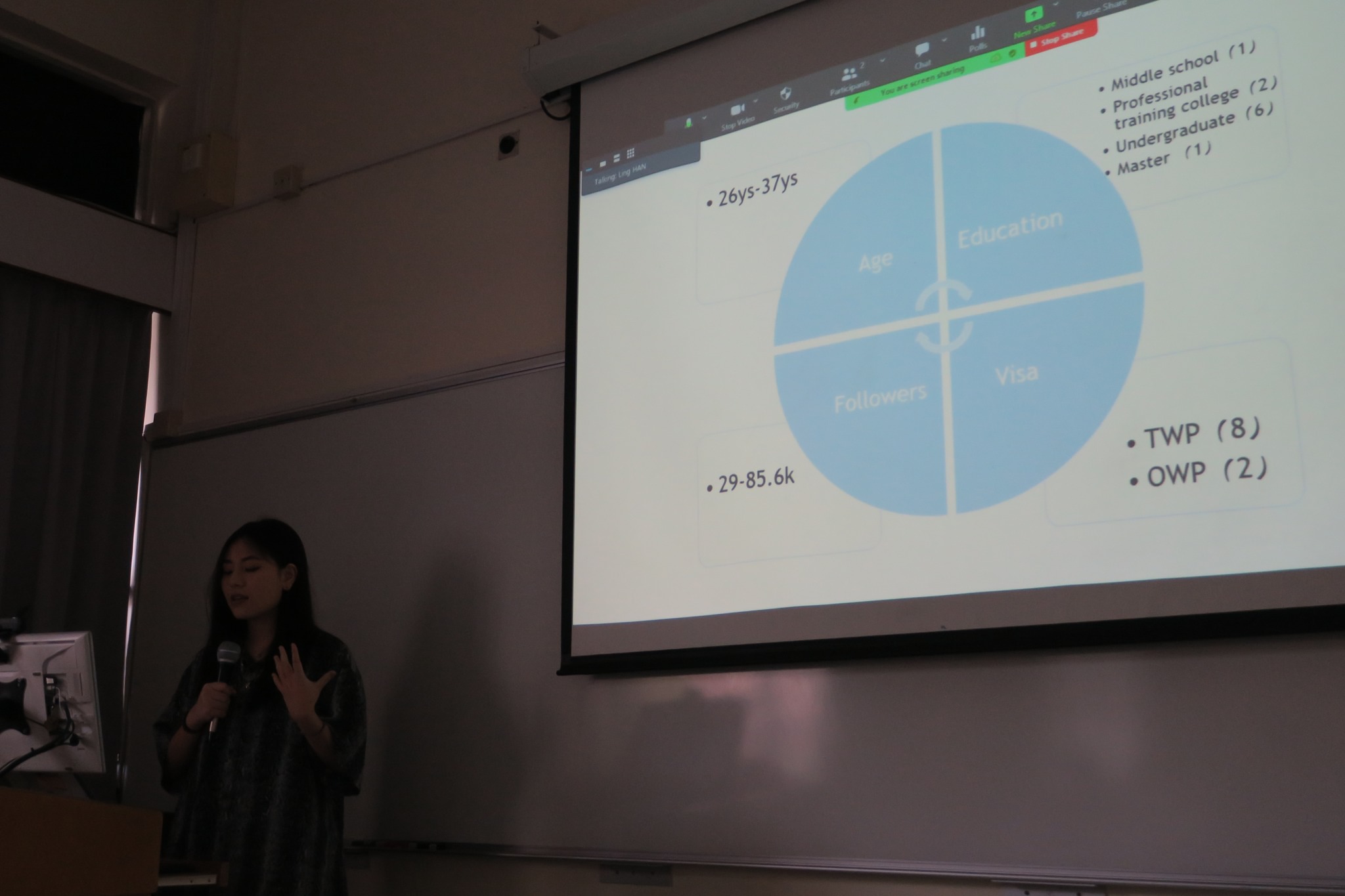

ZHANG Xunyue同學研究了在小紅書活躍的大陸移民妻子群體的賦權和挑戰。 通過記錄日常、分享攻略、學習技術和賺外快等方式,她們建立了線上下社交網路並能消磨閒暇時光,但她們仍會因無法實現自我認同的博主身份和社會對其角色期待的壓力而無所適從。

撰文:XU,Yinuo

A

A

A

聯絡我們