在1月20日的週三性別座談會上,香港城市大學社會及行為科學系助理教授——曾玉霞教授分享了在2015年至2019年期間所進行的關於中國社會「同妻」的研究。「同妻」指在不知情情況下與同性戀男性步入婚姻的異性戀女性,她們通常生育後才發現丈夫的性取向秘密。曾教授應用死亡政治學理論,並採用民族誌方法,調研了59位來自中國天津與東北部、受過不同程度教育的「同妻」,闡述了「同妻」於社會性死亡窘境中的機動性。

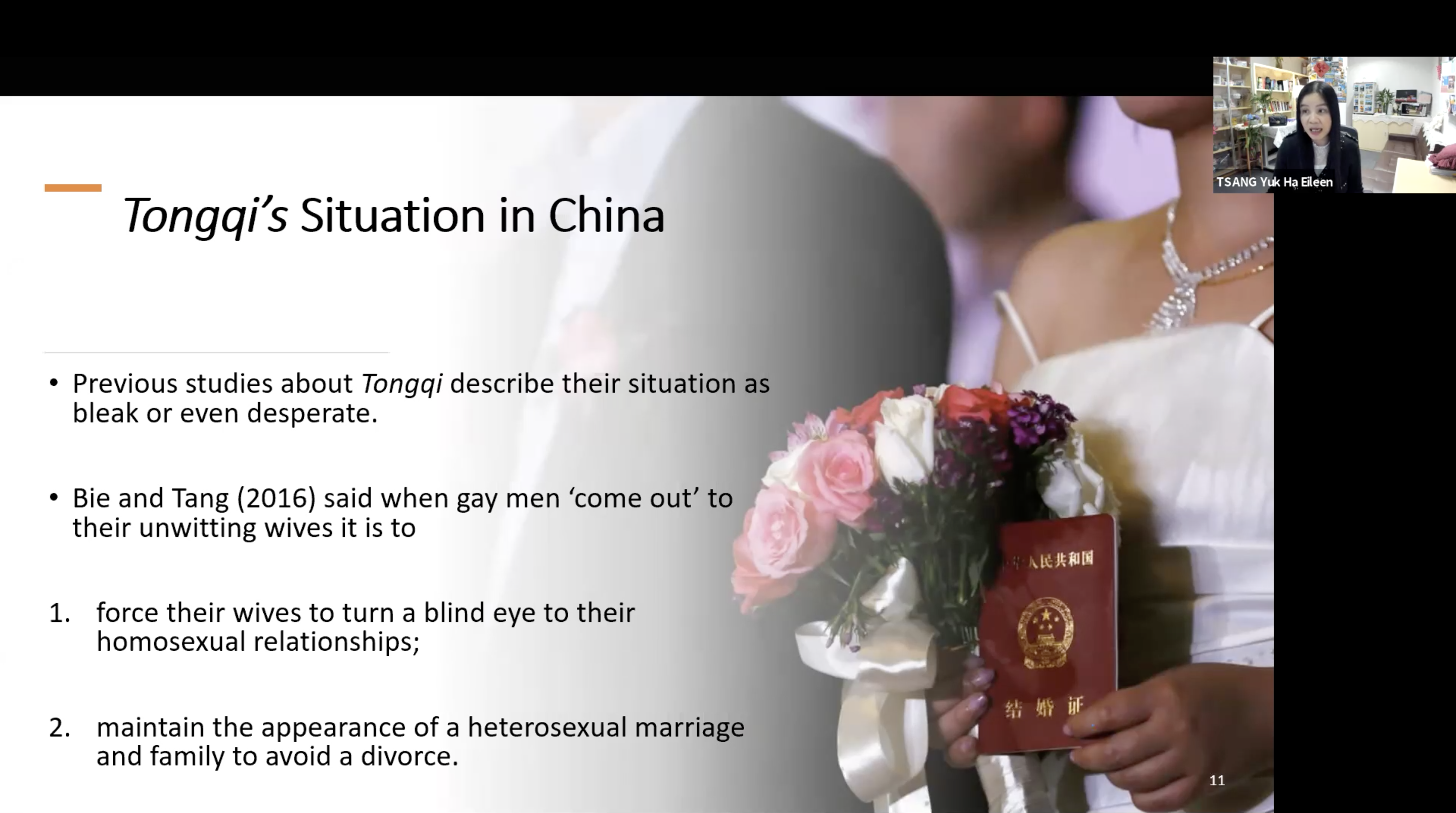

曾教授先簡述由哲學家Achille Mbembe的死亡政治學理論(necropolitics)所發展出的概念框架,概括了「同妻」面對的社會困境。她指出,弱勢群體由於被主流體制排外,得不到法律保障、文化認同或基本人權等等,從而步入社會性死亡。然而,曾教授也強調,「同妻」在選擇離婚、尋求愛滋病治療及在網絡與非政府組織的協助下,依然可見其能動性的空間。

曾教授指出,教育程度不高的「同妻」會基於家庭、經濟甚至社會污名的考量,而選擇繼續維繫婚姻。另一方面,受過更高等教育程度的「同妻」則會分別在法庭外或法庭內處理離婚。選擇庭外處理離婚的「同妻」,面對社會地位與權力薄弱的挑戰。提出離婚訴訟的「同妻」也遭遇困難,中國婚姻法不但不承認同性戀的存在,男性在獲孩子撫養權與共同財產的分配上更有優勢。然而,離婚成為她們得到尊嚴、伸張正義的出路,以此掙脫名存實亡的婚姻,開始新生活。

曾教授也提及,不幸經由丈夫而感染愛滋病的「同妻」,儘管疾病使她們有輕生的想法,但在家人與孩子的關心與支持下,則會主動尋求醫療協助及積極治療。「同妻」也會主動接觸非政府組織,以獲專業法律意見;在社交媒體網絡上也能瞥見「同妻」群組的蹤影,互相提供資訊,協助彼此。

曾教授的研究旨在為政策制定者、非政府組織在協助「同妻」方面提供新見解,提升對現行婚姻法律缺陷的關注,也期望能為負著「同妻」身份的女性,及為孝順義務而組織異性戀家庭的男同性戀者去污名化.

–由性別研究課程文學碩士生李敏婷及徐然撰寫

A

A

A

聯絡我們